#44 創業者の名を冠する、起死回生の銘酒「大治郎」。

半醸半農でつくられる渾身の酒の誕生秘話とは?

一口目からインパクトのある味わい。旨味がギュッと濃縮され、力強さすら感じる日本酒は、滋賀県東近江市にある畑酒造が生み出す無濾過原酒「大治郎」です。この銘柄が誕生したのは、4代目蔵元の畑大治郎さんが蔵を継いだとき。そして、「大治郎」は創業者の名前でもあるのです。

4代目として引き継いだ時は、蔵元の危機が始まっていた

たろぼうさんの愛称で地元に親しまれる神社「太郎坊宮」もある、太郎坊山のお膝元。豊かな田畑と水源に恵まれたこの土地に、ひとつの酒蔵があります。

大正3年創業の畑酒造は、全量地元農家契約栽培米を使った酒づくりを行っています。生み出す銘酒は2種。畑酒造に代々伝わるつくり方を守った「喜量能(きりょうよし)」と、4代目蔵元の名を冠した「大治郎」です。

「大治郎」は、4代目大治郎さんの想いがこもった“起死回生”の銘酒。どのような背景から生まれたのでしょうか?

「大阪の酒販店で働いていましたが、1999年に、家業を継ぐために帰ってきました。24歳頃かな。当時、ディスカウントストアや酒の量販店が滋賀県にも出てきた頃でした。ちょうど地方の蔵元が、経営に苦しみだした時期でしたね」と畑大治郎さんは切り出します。

当時の畑酒造では、大手酒蔵メーカーに、桶売り(大手酒蔵が小規模の酒蔵でつくられた酒を買い、自社の商品として販売すること)を行っていました。メーカー用に販売する酒をつくり、その半分は自社商品として販売というスタイル。大手メーカーさん向けに販売するものは変わりませんが、ディスカウントストア等の登場により、自社商品として売る商品が売れにくくなってきたのです。

「例えば、ビールなども定価6000円の商品が4000円などで販売される状況でした。営業に出ても、価格のことしか言われず、なかなか売上げが上がらない時期が続きました」

若かったからと付け加えながら、自社商品の売上げがあがらないのに、桶売りを続けるしか道がないのか、もやもやした想いを抱える時期が続いたと大治郎さんは続けます。

「桶売りを辞めたいと父親に伝えても、次の展望がないのにただ辞めるのはあかんでと言われていました。周りを見回すと、参考になる動きをしている業界の先輩もおられました。例えば、日本酒『松の司』をつくっている松瀬酒造さんは、いいものをつくっていいところに売るというやり方を当時から独自路線で実践されていました。『畑くん、ええもんつくったら、売れるわな』と先輩方に言われたこともあります。でも当時の自分には『いい酒というだけで、人が買ってくれるのか』と、半信半疑の気持ちがまだありました。この時は理解できなかったですが、それが唯一の生き残る道なのだと、今ならその言葉の意味がわかりますね」

背水の陣で生まれた酒は、『米をつくる人、売る人、呑む人が互いに顔が見え、語り合える』酒でした

もやもやを抱えて5年ほど。酒づくりを辞めようかというギリギリのところまできた頃、大治郎さんに大きなきっかけとなる出会いが訪れます。地元の米農家である込山さんと知り合い、「米づくりからしてみないか」と提案があったのだそうです。「込山さんが、『自分のつくった米のお酒が飲みたい』と言われて。すごくシンプルな想いですよね。ぜひやってみようかと、背中を押されて動き始めました。背水の陣でした」

その頃、もともと畑酒造自体が高級酒をつくる体制ではありませんでした。心機一転、桶売りも終了。酒づくりにおいて重要となる杜氏さんも入れ替わり、1999年に、新ブランドの酒づくりに舵を切ります。

「大治郎」の特徴は、滋賀県産の契約栽培米を使用しているところ。美味しい日本酒づくりには、原料である酒米がキモと言っても過言ではありません。顔のみえる生産者と新しい杜氏さんらと共につくり上げた酒は、大成功。最初の飲み口から飲み応えのあるしっかりとした味わいは、明らかにこれまでのお酒と違う酒でした。

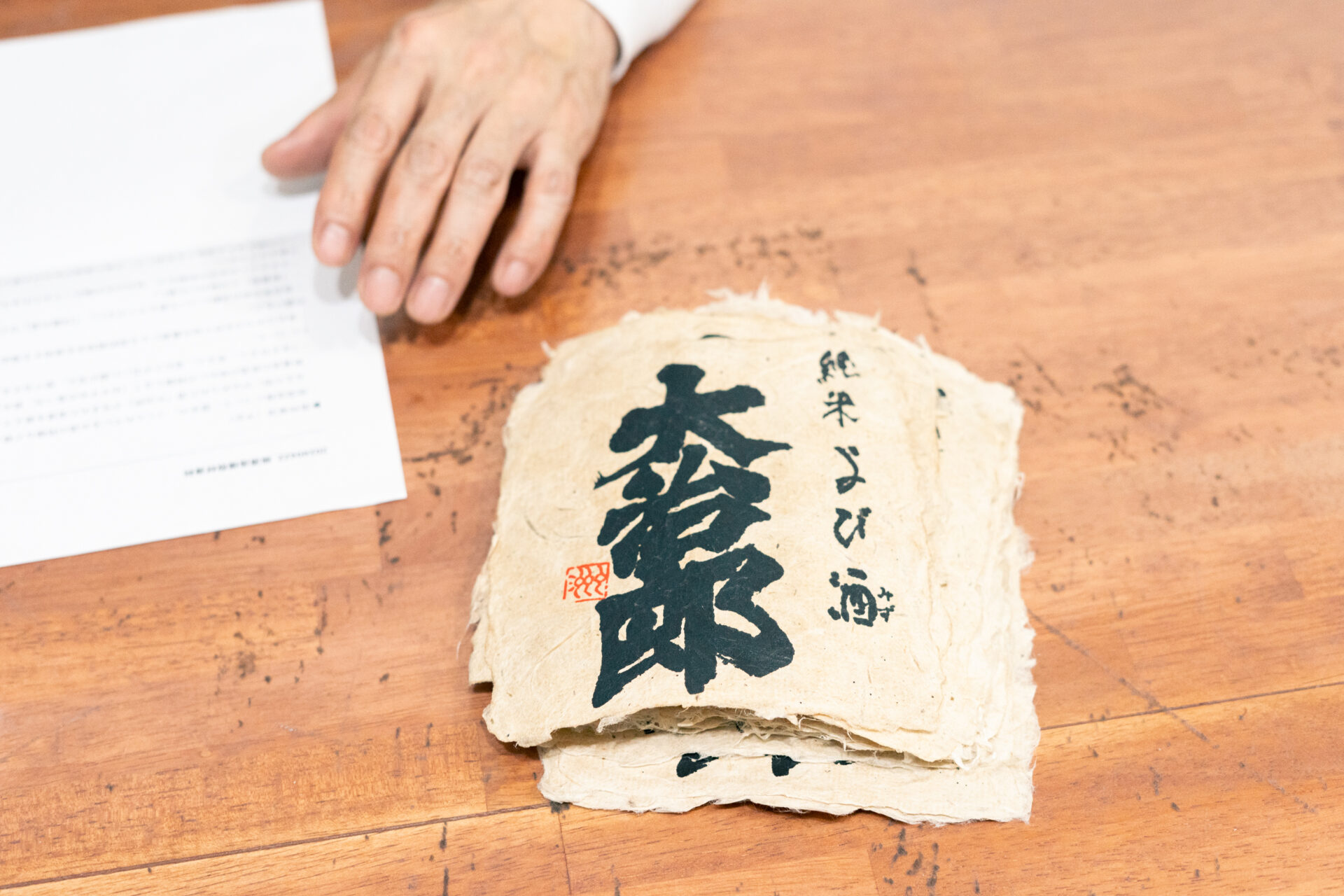

瓶に貼られたエチケットは、書家として活動する法泉寺の住職、増田州明さんによるもの。

大治郎さんが、「最初は気恥ずかしかった」と話すネーミングも、増田さんからの「大治郎がいいやん」というアドバイスを信じて決めたそうです。

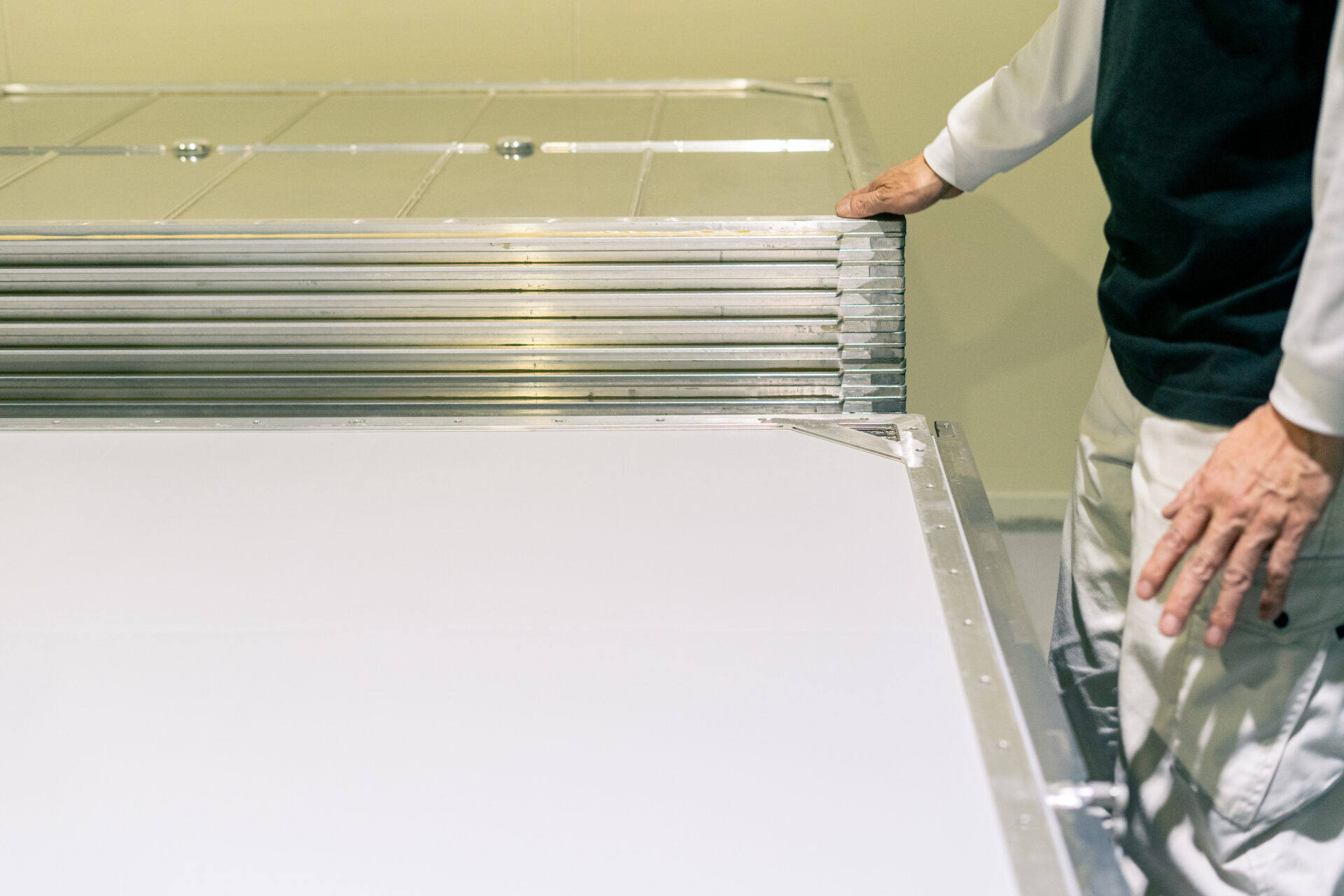

ラベルの和紙は、地元の福祉施設・あじさい園で1枚ずつ丁寧に漉かれたもので、地元の印刷屋さんがシルクスクリーンで刷っています。

「最初の酒ができた時、いいものができたなと、米農家の込山さんも杜氏さんも大喜びでした。嬉しすぎて、皆で集まって毎年宴席を設けていました。コンセプトは『米をつくる人、売る人、呑む人が互いに顔が見え、語り合える』酒。米農家、蔵元、酒販店さんにとって、三方良しの精神がここにはあります」と大治郎さんは話します。

こうして完成した、できたてほやほやの「大治郎」の営業は順調でした。最初は、滋賀県内の地酒を扱う酒販店さんにお酒を持って足を運び、新酒を売り込みました。試飲してもらい、熱意を込めて想いを伝える中で、これまでとは違う反応を得ます。初めて取引が成功した酒屋さんが、他店への紹介やアドバイスなどもくださり、いい酒屋さんにもどんどん巡り会えるようになりました。

「つくり手の想いが詰まった、勢いのある酒だったことと、特徴的な味わい、そしてストーリーが響いたのかなと思います。私が大治郎と名付けられたのは、初代の大治郎爺ちゃんが早く亡くなってしまったので、この子は長生きするようにという想いが込められていると聞いています。このお酒も長生きすることを願っています」

自分の納得できる酒造りを、米づくりから続けたい。

大治郎さんに今後の酒づくりについてお伺いしたところ、「米づくりをもっと深めたい」という答えが返ってきました。なんと2010年から自社田をスタート。米づくりから関わっている酒蔵は珍しいこと。米農家の込山さんと出会ったことから、農家の方と近しい関係が生まれて、最初は軽い気持ちからやり始めたそうです。年々面積が増えており、3反からスタートした畑も今となっては、10倍の30反となっています。

(写真提供:畑酒造有限会社)

「今は、お酒づくりが終わる3月末からは、米づくりに取りかかります。1年間、メリハリがあって面白いですよ。お酒づくりは米づくりから、と言われています。米から酒まで、一貫してつくれていることは、蔵元としての喜びですね」と大治郎さんは微笑みます。

また、米農家との繋がりから、「19歳の酒」という米づくりから酒づくりまで体験する企画にも長年関わっています。田植え体験、稲刈り体験を経て、酒の仕込み体験を畑酒造で行うという企画で、19歳の若者が毎年20〜30名集まるのだそう。皆が20歳になったことを確認して、完成した酒を囲んで乾杯します。酒づくりから米づくりへと広がってきた、「人の顔が見える酒づくり」が、酒の未来を担う若者にも繋がっています。

これからは、自社田でつくった無農薬の米でお酒を仕込んでみたいという野望もあるのだそう。理由は、自分が納得できるお酒をつくりたいから。酒づくりについて、大治郎さんはこう言います。「自分が美味しいと思う酒を、提供したい。うちの味はこういう味、これを好きな人に飲んでもらうのがいいかなと思っています。シンプルで、原点に戻った酒づくりをしている感じですね」。

今日も酒づくりに、米つくりに精を出す、大治郎さんの姿が浮かんできます。日本酒に詳しくなりたいと話すと、頭で飲んだら美味しくないで、と大治郎さんは笑います。アテをつまみながら、ぐいっと1杯お試しあれ。語り合いながら呑む酒は、より一層旨味が感じられるかもしれませんね。

Information

畑酒造

滋賀県東近江市小脇町1410(Google Map)

営業時間:9:00~18:00

定休日:水

TEL:0748-22-0332

ホームページ / Facebook / blog

※上記は2024年9月1日現在の情報となります。